Автор: Админ | Дата публикации: 20.10.2025

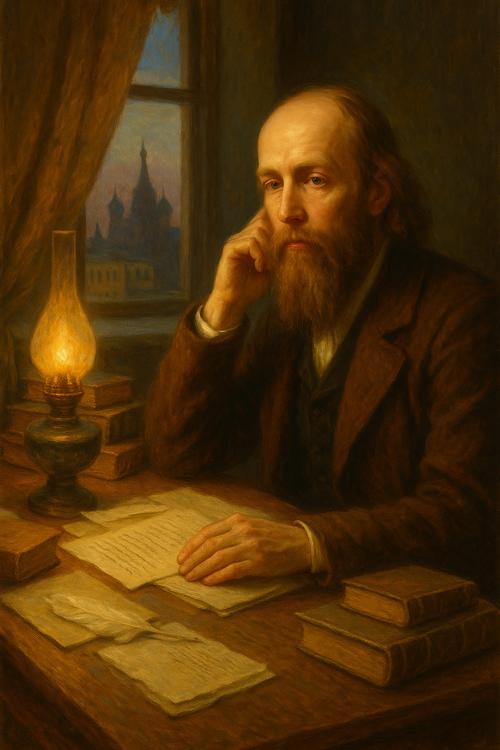

Константин Сергеевич Аксаков — одна из ключевых фигур русской мысли середины XIX века. Поэт, публицист, философ и общественный деятель, он стал одним из основателей славянофильского направления, стремившегося осмыслить национальный путь России в противовес западным идеалам. Его жизнь — пример того, как духовное созерцание и гражданская убеждённость могут соединиться в цельный образ мыслителя эпохи.

Константин Сергеевич Аксаков — одна из ключевых фигур русской мысли середины XIX века. Поэт, публицист, философ и общественный деятель, он стал одним из основателей славянофильского направления, стремившегося осмыслить национальный путь России в противовес западным идеалам. Его жизнь — пример того, как духовное созерцание и гражданская убеждённость могут соединиться в цельный образ мыслителя эпохи.

Детство и юность

Константин Аксаков родился 29 марта (10 апреля) 1817 года в селе Ново-Аксаково Оренбургской губернии, в старинной дворянской семье. Его отец, Сергей Тимофеевич Аксаков, был известным писателем и мыслителем, автором «Семейной хроники» и «Записок об уженье рыбы». Мать, Ольга Семёновна, происходила из рода Заплатных, отличалась образованностью и религиозностью.

Дом Аксаковых был своеобразным центром духовной культуры. Здесь читали Пушкина, беседовали о философии, спорили о судьбе России. В такой атмосфере Константин с детства впитал уважение к слову и стремление к внутренней правде.

В 1830 году он поступил в Московский университет, где учился на словесном отделении философского факультета. Там его наставниками стали знаменитые профессора Погодин, Грановский и Шевырёв — представители раннего русского исторического и литературного сознания.

Путь к литературе и формирование мировоззрения

Уже в университете Аксаков проявил себя как человек необычайной вдумчивости. Он интересовался немецкой философией — особенно трудами Гегеля, — но стремился применить её идеи к осмыслению русской жизни. Постепенно он пришёл к убеждению, что Россия должна идти своим, самобытным путём, не подражая Европе. Вместе с Иваном Киреевским и Алексеем Хомяковым он стал одним из идеологов славянофильства — движения, утверждавшего духовную независимость России и её особую историческую миссию.

Аксаков верил, что истинная сила русского народа — в его внутренней соборности, в соединении веры, простоты и коллективного духа. Он противопоставлял западной рациональности живую христианскую душу, в которой мысль и нравственность неразделимы.

Основные произведения и их тематика

Творческое наследие Константина Аксакова многогранно. В ранние годы он писал стихи, полные романтического чувства и философской задумчивости. Среди них выделяются поэмы «Пантеон», «Князь Литовский», «Облако», в которых отразились его размышления о судьбе народа и вечных истинах бытия.

Позже он полностью посвятил себя публицистике и критике. Его статьи — «О внутреннем состоянии России», «О значении Москвы», «Русское земство и его значение» — стали важнейшими текстами славянофильской мысли.

В работе «О лиризме Пушкина» (1855) Аксаков впервые обозначил идею национального характера русского поэта, противопоставив его западной традиции.

Он считал, что Пушкин открыл миру «русскую душу» в её цельности и духовной свободе.

Эпоха и общественный контекст

Середина XIX века — время интенсивных споров о будущем России. После поражения декабристов и на фоне кризиса крепостного строя общественная мысль разделилась на два лагеря: западников, видевших спасение в европейском пути, и славянофилов, отстаивавших национальное своеобразие.

Аксаков стал одним из духовных лидеров последнего направления. Он утверждал, что истинная сила России не в политических институтах, а в народной вере и традиции. В его понимании народ — это не масса, а живое единство людей, связанных любовью и совестью. При этом он не был ретроградом: выступал против крепостного права, считал необходимым развитие образования и гражданского самосознания.

Стиль, язык и художественные особенности

Язык Аксакова ясен, сосредоточен и исполнен внутренней убеждённости. Он не стремился к эффекту, его сила — в моральной чистоте мысли. Даже в стихах он говорил не как поэт-романтик, а как человек, ищущий истину.

В прозе и публицистике Аксаков умел сочетать философскую глубину с ясностью рассуждения. Его стиль — это логика, проникнутая сердцем. Он писал так, будто спорил не с противником, а с самим временем. Его особенность — внутреннее благородство интонации. В его текстах нет агрессии, только спокойная вера в духовное достоинство человека.

Последние годы и смерть

Константин Сергеевич Аксаков страдал слабым здоровьем. Последние годы жизни он провёл в болезнях, но до конца продолжал писать и выступать с идеями духовного возрождения России. Он умер 7 декабря 1860 года в Москве и был похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря рядом с отцом. Смерть Аксакова стала утратой для всего славянофильского движения: ушёл человек, в котором мысль была не отвлечённой идеей, а внутренним служением.

Значение Константина Аксакова для литературы и русской мысли

Аксаков принадлежит к числу мыслителей, которые определили нравственную ось русской культуры. Он не создал школ, не писал громких трактатов, но его влияние ощущалось во всём — от философии Хомякова до публицистики Достоевского и идеализма Бердяева.

В литературной критике он стал одним из первых, кто увидел в слове не только художественную форму, но и духовную миссию. Его идеи о соборности, внутренней свободе и национальном единстве остаются актуальными и в XXI веке, когда культура вновь ищет равновесие между традицией и модернизацией.

Аксаков верил, что судьба России — в её духовной честности. Его жизнь и творчество — напоминание о том, что мысль может быть актом веры, а слово — формой служения.

Тематика: Биография