Автор: Админ | Дата публикации: 09.10.2025

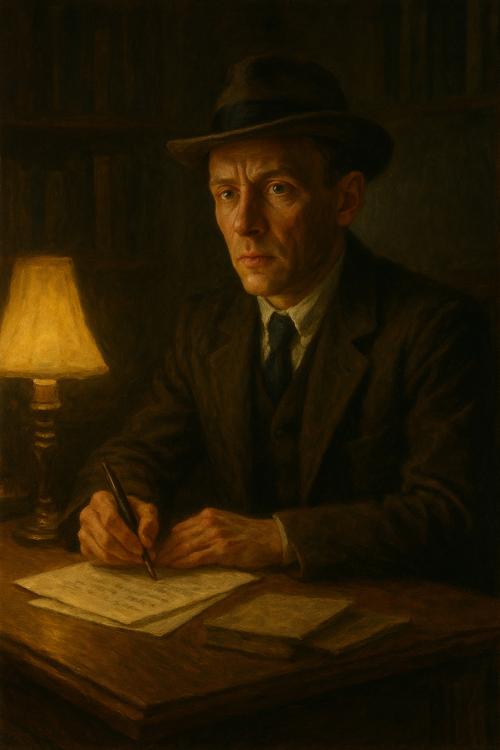

В московском небе 1930-х годов, полном дыма, страха и ожидания, будто мерцали крылья безмолвных демонов. В этом небе, между цензурой и вдохновением, жил человек, который однажды написал, что «рукописи не горят». Михаил Булгаков стал символом писателя, идущего против течения, — того, кто создал миф, обратившийся в правду.

В московском небе 1930-х годов, полном дыма, страха и ожидания, будто мерцали крылья безмолвных демонов. В этом небе, между цензурой и вдохновением, жил человек, который однажды написал, что «рукописи не горят». Михаил Булгаков стал символом писателя, идущего против течения, — того, кто создал миф, обратившийся в правду.

Детство и юность

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3 (15) мая 1891 года в Киеве, в интеллигентной семье профессора духовной академии Афанасия Ивановича и преподавательницы Варвары Михайловны. Дом Булгаковых был наполнен книгами, разговорами о культуре и музыке. Уже в детстве Михаил проявлял интерес к слову, к тайнам человеческой души и миру, в котором живут идеи и символы.

После смерти отца в 1907 году семья испытала трудности. Мать, воспитывая семерых детей, продолжала преподавать, а Михаил подрабатывал, чтобы помочь семье. Обучение в Киевской гимназии стало временем пробуждения его мировоззрения: именно тогда он впервые осознал, что человек и общество живут в неустойчивом равновесии между добром и злом.

От врача к писателю

В 1909 году Булгаков поступил на медицинский факультет Киевского университета. Учёба пришлась на годы тревог и потрясений. Первая мировая война, фронтовая служба, кровь, смерть, усталость — всё это оставило в нём след. После окончания университета в 1916 году он работал земским врачом, а затем оказался втянут в водоворот революционных лет.

Опыт врача стал основой его первых литературных опытов — «Записок юного врача». В них он открыл тему человеческой уязвимости перед судьбой, тему ответственности перед собой и другими. Именно в эти годы он понял, что лечение словом не менее важно, чем лечение тела.

Москва и рождение писателя

С начала 1920-х Булгаков живёт в Москве — городе, ставшем и испытанием, и вдохновением. Он пишет фельетоны, сатиру, пьесы, ищет собственный голос в эпоху, когда слово могло стоить свободы.

В 1925 году появляется «Собачье сердце» — гротескный образ времени, где человек превращается в существо, созданное системой. За ним следуют «Роковые яйца», «Дьяволиада», «Белая гвардия», «Театральный роман». Все они — не просто тексты, а зеркало века, в котором отражается бессилие власти перед гением.

Булгаков становится известен, но его успех не спасает от запретов. Многие произведения не публикуются, пьесы снимают с репертуара. И всё же он продолжает писать, словно наперекор судьбе, превращая внутреннюю боль в иронию, а отчаяние — в философию.

Эпоха и контекст

Булгаков жил в эпоху, где личность подчинялась идее. Его судьба — история сопротивления творца системе. Отношения с властью были сложными: Сталин, восхищённый пьесой «Дни Турбиных», однажды лично позвонил автору. Но этот звонок не принес облегчения — запреты продолжались, публикации откладывались, постановки снимались.

Тем не менее писатель оставался в Москве, работал в театрах, редактировал пьесы, писал сценарии, и всё это время вынашивал главный роман жизни — «Мастера и Маргариту». Он создавал его более десяти лет, многократно переписывал, и лишь смерть остановила этот труд. Роман увидел свет уже после его ухода, став одним из самых значимых произведений XX века.

Стиль и особенности письма

Стиль Булгакова — это сплав сатиры, философии и мистики. Его язык сочетает бытовую конкретику и поэтичную символику. Герои живут на грани — между светом и тьмой, добром и злом, реальностью и мифом. Он умел превращать повседневность в метафору, а трагедию — в притчу.

Для него важен был внутренний ритм: каждое слово звучало, как часть музыкальной партитуры. Его проза ритмична, театральна, живописна. Булгаков умел говорить о вечном в формах современности — и этим сделал своё творчество вне времени.

Влияние и наследие

Михаил Булгаков умер 10 марта 1940 года в Москве. Его произведения вернулись к читателю лишь спустя десятилетия, став откровением для поколения, выросшего за железным занавесом.

Сегодня его творчество — одно из духовных оснований русской литературы XX века. Булгаков вдохновил десятки писателей и режиссёров, от советских классиков до современных постановщиков театра и кино.

Он доказал, что слово способно пережить систему, а искусство — превзойти эпоху. Его фраза «рукописи не горят» стала формулой веры для всех, кто пишет, думает, ищет истину.

Тематика: Биография