Автор: Админ | Дата публикации: 10.11.2025

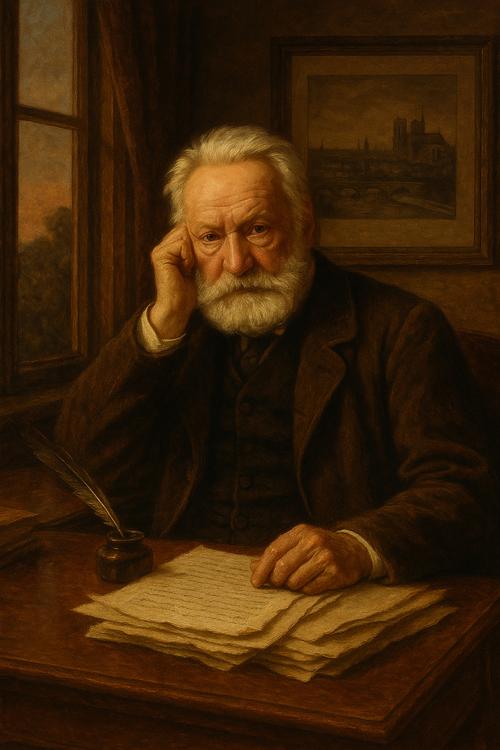

Он видел в слове силу, способную менять судьбу человека и очертания общества. Виктор Мари Гюго — не просто властитель дум XIX века, а целая культурная эпоха: поэт и романист, драматург и художник, трибун и изгнанник. Его книги — это гром и орган, гроза и молитва; они утверждают право личности на свободу и милосердие, а искусство — на высокий гражданский пафос.

Он видел в слове силу, способную менять судьбу человека и очертания общества. Виктор Мари Гюго — не просто властитель дум XIX века, а целая культурная эпоха: поэт и романист, драматург и художник, трибун и изгнанник. Его книги — это гром и орган, гроза и молитва; они утверждают право личности на свободу и милосердие, а искусство — на высокий гражданский пафос.

Мир, в котором родился голос

Виктор Гюго родился 26 февраля 1802 года в Безансоне, в семье офицера наполеоновской армии. Детство прошло в дороге: Италия, Испания, Париж — у мальчика рано возникло ощущение истории как живой сцены, где судьбы людей сталкиваются с властью и войной. Ранние впечатления — контрасты дворцов и трущоб, монастырей и казарм — станут материалом «Собора Парижской Богоматери» и «Отверженных».

Образование Гюго — домашнее и лицейское; к юности он уже публиковал стихи, а в двадцать лет получил признание как лидер нового, романтического движения. Он с самого начала мыслил писателя не ремесленником, а совестью эпохи.

Путь к собственному голосу

Первые поэтические сборники («Оды и разные стихотворения», 1822; «Оды и баллады», 1826) задали интонацию европейского романтизма — свободный ритм, культ воображения, внимание к возвышенному и мрачному. В предисловии к драме «Кромвель» Гюго сформулировал эстетическую программу: отказ от классицистических правил, равноправие высокого и низкого, трагического и комического. Так родился театр, где жизнь звучит всеми регистрами.

Его драматические премьеры — «Эрнани», «Рюи Блаз» — стали манифестами романтизма на сцене. За эстетикой шло мировоззрение: поэт всё настойчивее говорил о достоинстве «маленького человека», о свободе личности, о милосердии сильнее закона.

Что он оставил на страницах

«Собор Парижской Богоматери» — роман о городе как судьбе. Квазимодо, Эсмеральда, Клод Фролло — не просто герои, а силы истории и страсти. Роман возродил интерес к готике, спас множество памятников и доказал: архитектура — текст цивилизации.

«Отверженные» — эпопея о сострадании. Жан Вальжан, комиссар Жавер, девочка Козетта, юные республиканцы с баррикады — через их пути Гюго показывает, как закон может быть слеп, а милосердие — прозорливо. Роман стал моральным трактатом о справедливости, который читают и ставят c XIX века до наших дней.

«Труженики моря» — гимн человеческой воле; «Человек, который смеётся» — притча о социальной маске и унижении; «Девяносто третий год» — трагический спор человеческого с идеологическим в жерновах революции. В поэзии — от «Созерцаний» до «Наказаний» — Гюго соединяет лирику, пророчество и гражданский гнев.

Эпоха и её тени

XIX век во Франции — череда реставраций, революций, империй. Гюго был депутатом, выступал против смертной казни, защищал свободу прессы. После переворота Луи-Наполеона он отправился в долгое изгнание — Джерси, затем Гернси. Там, на ветрах Ла-Манша, он написал главные книги зрелости. Экзиль стал не уединением, а высоким балконом истории: издалека видней несправедливость и яснее слышен голос совести. Возвратившись после падения Второй империи, Гюго встретил Париж Коммуны и войны, но остался верен ключевым принципам: достоинство бедных, свобода мысли, вера в человеческое братство. Для него прогресс — это не техника, а расширение пространства милосердия.

Язык, которым он писал

Стиль Гюго — оркестр. Он владеет гиперболой и шёпотом, создает символические сцены-катедрали и интимные миниатюры. В драме он ломает «правило трёх единств», в прозе свободно переходит от эпоса к очерку, от философского трактата к репортажу «с места событий». Метафоры у него рельефны, как камень; ритм — то марш, то молитва. Пафос Гюго — не риторика, а этика: он делает художественной формой жалость — не сожаление, а сострадание как активное действие.

Между традицией и переменами

Гюго опирался на Шекспира и Байрона, но создал французскую модель романтизма, где историческое и социальное не уступают личному. Его «предисловия» — самостоятельные манифесты эстетики. Он расширил поле литературы до законодательной силы: не случайно его речи в парламенте и публицистика читаются как продолжение романов.

Почему он важен сегодня

Гюго — классик, который имеет дело не с «вечными» абстракциями, а с конкретной бедностью, неравенством, насилием государства. Его книги учат различать закон и справедливость, видеть за правилом — человека и его судьбу. Для школы — это язык сочувствия и гражданской ответственности; для университета — лаборатория форм, где роман становится трибуной, а поэзия — политическим действием.

Его влияние колоссально: театр и романтизм во Франции, европейская социальная литература, художественные поиски XX века. Масштабная сцена «баррикад» живёт и в живописи, и в кинематографе, а темы «Отверженных» — в дискуссиях о реабилитации, пенитенциарной системе, этике правосудия.

Что осталось после него

Виктор Гюго умер 22 мая 1885 года в Париже. Национальный траур, прощание в Пантеоне — редкая для писателя «гражданская канонизация». Но главная память — в книгах, которые продолжают читать и разбирать. Его формула проста и велика: искусство нужно человеку, чтобы быть человеком.

Тематика: Биография