Автор: Админ | Дата публикации: 18.11.2025

Сказка Гаршина была написана в 1884 году, в период, когда автор переживал напряжённые душевные состояния и всё чаще обращался к сюжетам, построенным на тонких эмоциональных контрастах. Его творчество этого времени тяготело к нравственной и психологической глубине, к наблюдению за внутренней жизнью человека, а также к притчевой форме, в которой простой образ растворяет в себе социальный и философский смысл. Общественный фон 1880-х, с его тревогами, разговорами о милосердии, сострадании и ценности человеческой жизни, также ощутимо звучит в этой короткой, но необычайно насыщенной сказке.

Сказка Гаршина была написана в 1884 году, в период, когда автор переживал напряжённые душевные состояния и всё чаще обращался к сюжетам, построенным на тонких эмоциональных контрастах. Его творчество этого времени тяготело к нравственной и психологической глубине, к наблюдению за внутренней жизнью человека, а также к притчевой форме, в которой простой образ растворяет в себе социальный и философский смысл. Общественный фон 1880-х, с его тревогами, разговорами о милосердии, сострадании и ценности человеческой жизни, также ощутимо звучит в этой короткой, но необычайно насыщенной сказке.

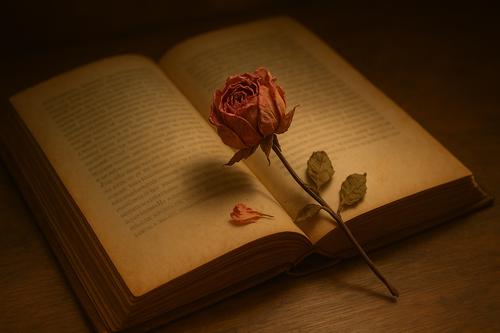

Название настраивает читателя на символическую историю: роза и жаба — два противоположных образа, чья встреча неизбежно несёт в себе конфликт. Жанрово текст близок к притче: он прост по фабуле, но насыщен нравственными смыслами и эмоциональными оттенками. Через сказочную условность Гаршин выводит к реальной человеческой трагедии, показывая, как красота и жизнь могут оказаться хрупкими перед лицом грубости и случайности.

В основе произведения лежит тема хрупкости существования и непримиримого столкновения света и тьмы. Красота, одухотворённость и нежность в лице розы противопоставлены уродству, агрессии и бессмысленной жестокости, воплощённым в жабе. Но контраст Гаршин усложняет: рядом с природным конфликтом разворачивается человеческая история — история умирающего мальчика, для которого роза становится последним источником радости. В этом соединении двух линий читается главная идея: красота ценна не сама по себе, а через то добро, которое она способна дарить; человеческая жизнь может быть короткой, но наполненной смыслом, если в ней есть любовь и сострадание. Автор заставляет читателя ощутить хрупкость мгновения и одновременно задуматься, как часто мы сами бываем похожи на жабу, которая тянется к прекрасному лишь для того, чтобы уничтожить его.

Сюжет выстроен на параллельном движении двух линий: жизнь розы и последние дни мальчика. Экспозиция — заброшенный цветник, символ угасания и одиночества. Завязка — появление розы, чья свежесть и тонкая красота вступают в контраст с серой, сыто-ленивой жабой. Развитие действия — постепенное продвижение жабы к цветку, сменяющееся мирными сценами вокруг розы: солнечное утро, птицы, соловей, движение насекомых. Параллельно открывается история мальчика: его болезнь, воспоминания о прошлых играх, любовь к уголку сада. Эти две линии сходятся в кульминации — когда жаба почти достигает цветка, а сестра выходит срезать розу. Развязка — смерть мальчика и превращение розы в реликвию памяти. Композиция кольцевая: роза возникает из забвения и в забвение уходит, но её смысл сохраняется — через страдание и любовь.

Главный конфликт разворачивается на двух уровнях. Внешне — это противоборство розы и жабы: красота против грубости. Внутренне — борьба человеческой жизни со смертью, тихое сопротивление мальчика своему угасанию. Эти два конфликта сходятся, образуя единый эмоциональный узел — движение к смерти и одновременно к высшему проявлению сострадания.

Образы персонажей просты, но выразительны. Роза — не столько цветок, сколько символ чистоты и света. Её «слезинки росы», «склонившаяся головка» и «тонкий и свежий запах» создают образ нежного существа, которое живёт ощущениями и отдаёт миру то немногое, что имеет. Жаба — её прямая противоположность: «грязно-серые бородавчатые бока», «липкие лапы», «хрипение» — всё в ней вызывает неприязнь. Но Гаршин не делает её злом в чистом виде: она движима тягой к красоте, но понимает её только как добычу; её грубость — результат природы, не злого умысла. Мальчик — самый светлый образ произведения: тихий, кроткий, наблюдательный ребёнок, который «широко раскрытыми глазами» смотрит на мир. Его любовь к жизни выражена не словами, а вниманием к самым маленьким существам. Второй значимый персонаж — сестра, воплощающая человеческое участие и тихое, самоотверженное служение.

Авторская позиция выражена через постоянный контраст: света и тени, человечности и бездушия, нежности и грубого хрипения. Гаршин использует символику природы: шипы, кровь, песню соловья, солнечные лучи на постели мальчика. Метафоры здесь органичны: роза становится образом краткой, но наполненной жизни; жаба — слепой разрушительной силы; соловей — голоса света; высушенная роза — памятью, которая переживает смерть. Эмоциональная интонация сочетает лиризм, грусть, сострадание и тихую боль.

В итоге сказка напоминает читателю о том, что красота и доброта не вечны и нуждаются в бережном отношении. Гаршин поднимает вопрос: что делает жизнь значимой? Почему хрупкие вещи так важны? И может ли человеческое тепло победить бездушие? Сегодня, в мире, где жестокость часто проходит мимо внимания, эти вопросы звучат особенно остро. Как бы мы поступили на месте сестры? И способны ли мы различать в себе голос розы и голос жабы?

Тематика: Анализ