Биография Бориса Леонидовича Пастернака

Жизнь и ключевые даты (кратко)

Жизнь и ключевые даты (кратко)

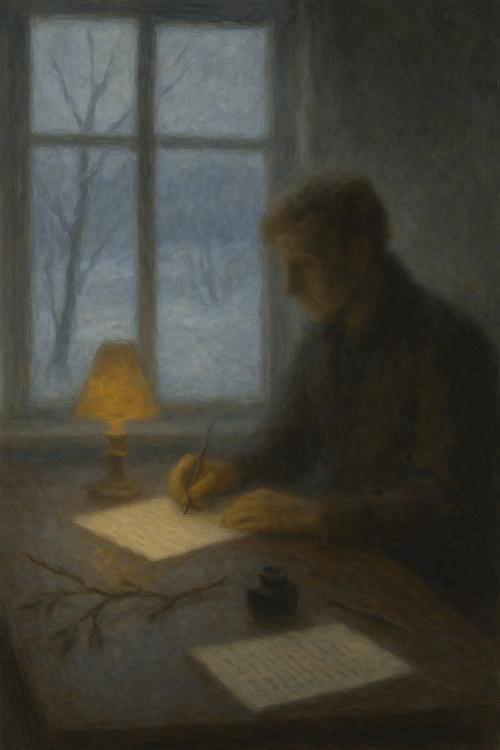

Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве, в семье, где искусство было не профессией, а воздухом. Отец — прекрасный художник, мать — выдающаяся пианистка. Их дом был открыт для музыкантов, художников, философов, и маленький Борис рос среди разговоров о форме, гармонии, творчестве, судьбе художника. Сначала он мечтал о музыке и учился у крупнейших композиторов своего времени, затем изучал философию, но постепенно понял, что его истинный дар — слово. В 1910-е годы он входил в литературную среду, связанную с футуризмом и символизмом, но никогда не становился частью какого-либо лагеря: эстетическая самостоятельность была его естественным состоянием. В 1920–1930-е он стал одной из сильнейших поэтических фигур страны. В 1940–1950-е годы обратился к прозе, создавая роман «Доктор Живаго», который принесёт ему мировую славу и Нобелевскую премию 1958 года; премию он примет, но под давлением властей вынужден будет отказаться от неё. Пастернак умер 30 мая 1960 года в Переделкине, оставив наследие, которое определило лицо русской литературы XX века.

Детство и ранние годы Бориса Пастернака

Детство его было насыщенным, сложным и светлым. В доме Пастернаков искусство существовало наравне с бытом: отец писал портреты Толстого, мать репетировала Шопена, гости обсуждали судьбу искусства как что-то совершенно повседневное. Эта атмосфера не давала ребёнку роскоши оставаться «сторонним наблюдателем». И всё же Пастернак с ранних лет чувствовал собственную непохожесть на других — тихую, но сильную потребность иметь внутреннее пространство, где всё подчинено не званию, не окружению, а правде ощущений. Он осознавал себя одновременно наследником художественной семьи и самостоятельным человеком, стремившимся к интонации, которая будет принадлежать только ему.

В тех ранних годах зародилась черта, которая останется с ним навсегда: умение видеть в обычном явлении — падении дождя, движении ветки, светлом московском утре — скрытый ритм, почти музыкальную структуру. Детские впечатления и семейные традиции не раз появятся в его стихах — иногда как отблески былой тишины, иногда как болезненная память о том, что гармония всегда хрупка.

Образование и влияния на Бориса Пастернака

Сначала его путь был связан с музыкой: он серьёзно занимался композицией, работал с одним из самых новаторских композиторов эпохи и был уверен, что станет профессионалом. Но именно точное, требовательное искусство музыки заставило его честно признать пределы. Он почувствовал: его чувствительность к миру — музыкальна, но не технически музыкальна; она нуждается в языке, который позволяет задержаться на паузе, но не обязан выражать её нотами. Он оставил музыку с болью, но без отчаяния: отказ был шагом к собственному голосу.

Философия, которой он посвятил несколько лет, также сыграла огромную роль. Учёба в Германии, знакомство с неокантианством научили его строгости, дисциплине мысли, структуре аргумента, но одновременно убедили, что «чистая» философия слишком рациональна для его природы. Он нуждался в искусстве, где мысль соединяется с чувством, где идея живёт в образе.

На Пастернака влияло всё, что окружало его в эти годы: московские улицы, стремительный ритм города революций, ранний модернизм, символистские ассоциации, футуристический вызов привычным формам, музыка Скрябина, Верленовская прозрачность, Гётеевская внутренняя свобода. Но главное влияние — внутренняя требовательность, редкая способность чувствовать фальшь и не позволять ей жить ни в строке, ни в собственном поступке.

Творчество Бориса Пастернака: этапы и развитие

Первые два десятилетия творчества — это поиск. В ранних стихах присутствуют философская напряжённость и стремление передать мир не через картинку, а через вибрацию сознания. В этот период он соприкасается с футуристами, но не разделяет их декларативного разрушения традиций; его модернизм гораздо тоньше — он строится на ощущении мира как метафорического пространства, где всё связано с движением внутренней жизни.

Сборники «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров» делают его заметной фигурой московской поэзии. Но настоящий прорыв происходит в 1922 году, когда выходит «Сестра моя — жизнь» — книга, в которой Пастернак впервые звучит так, что невозможно спутать его ни с одним современником. Это стихи, где революция ощущается не как политическое событие, а как внутренняя буря, где природа становится собеседницей, а слово — не украшением, а вибрацией переживания.

В 1930-е его стиль меняется: становится более прозрачным, сдержанным, почти разговорным. Он пишет книгу «Второе рождение», вступает в период глубокой интонационной простоты, в которой нет облегчения — только мудрость. Эта простота — высшая степень зрелости: за ней скрывается огромная работа над собой, способность услышать смысл в тишине.

В 1940-е Пастернак обращается к прозе. «Доктор Живаго» рождается медленно, мучительно, на фоне политической напряжённости, личных утрат, тревоги за близких. Роман соединяет человеческую судьбу и историю — так, что история перестаёт быть фоном, а становится полем нравственного выбора. Стихи из романа — отдельная вершина его творчества: в них слышится вся его жизнь — от музыкального детства до зрелой философии.

Последние годы отмечены сборником «Когда разгуляется», написанным уже в тишине Переделкина, в полутени, где каждое слово — как дыхание после долгого пути.

Произведения Бориса Пастернака: список и обзоры

Говоря о его книгах, важно помнить: Пастернак создавал не столько «произведения», сколько мир. «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров» — поэзия раннего периода, сложная, стремительная, полная экспериментального дыхания. В «Сестре моей — жизни» мир словно оживает изнутри: каждая деталь — трепетная, каждая метафора — не украшение, а нерв времени. «Второе рождение» — спокойнее, отчётливее, глубже; это книга зрелого человека, который понимает цену простоте.

«Доктор Живаго» — роман о том, что человеческая душа и история вступают в диалог, где никто не может победить. Это книга о выборе, любви, верности, боли, о том, как мир меняет человека — и как человек, оставаясь честным, может изменить мир хотя бы на уровне собственного дыхания. Стихи из романа стали самостоятельным явлением: они — итог всей его работы, его музыкальности, его философии.

Последние стихи Пастернака — тексты тихой высоты. В них нет громких жестов, но есть ясность, которая приходит только после длинных десятилетий борьбы.

Анализ творчества Бориса Пастернака: темы и стиль

Главная тема его творчества — достоинство личности. Это достоинство не связано ни с социальной ролью, ни с политическими взглядами, ни с победами; оно растёт из внутренней работы и способности слышать собственную совесть. Пастернак пишет о любви как о силе, требующей ответственности, о судьбе как о пути, который человек не выбирает, но который может пройти честно. Он видит в каждом явлении мира не объект, а собеседника: дождь, снег, дерево, окно — всё говорит с человеком, если человек способен слушать.

Стиль Пастернака — это музыкальное мышление, переведённое на язык поэзии. Он работает не только со словами, но и с паузами, с дыханием строки. Его синтаксис подвижен, ассоциативен, порой резок, но всегда живой. Он не стремится к эффектной метафоре и не гонится за красотой; красота возникает сама, когда мысль совпадает с чувством.

В прозе он сохраняет ту же поэтику внутреннего зрения: сцена у него важна не как действие, а как пространство, где человек понимает себя. Именно это делает «Доктора Живаго» романом, где историческая драма становится драмой человеческой души.

Личная жизнь Бориса Пастернака: семья и отношения

Его личная жизнь была сложной, болезненной и наполненной глубокими чувствами. Он был женат дважды: первая жена, Евгения Лурье, была для него важной частью молодости; брак оказался непростым, но оставил след в его внутренней биографии. Вторая жена, Зинаида Нейгауз, стала его опорой и домом, тем человеком, который сопровождал его на протяжении многих лет.

Самая драматическая и глубокая связь — с Ольгой Ивинской. Она стала важнейшим человеком в его зрелой жизни, вдохновила образ Лары в «Докторе Живаго», разделила с ним не только чувства, но и трагедию: её дважды арестовывали, во многом из-за близости к нему. Пастернак переживал её судьбу как собственную, но сил изменить ход событий не имел.

Его отношения с близкими были пронизаны внутренней совестливостью. Пастернак всегда чувствовал ответственность за тех, кого любил, и это нередко становилось источником боли. Но ни одно из этих чувств не было случайным: каждое стало частью того внутреннего опыта, из которого выросли его стихи о любви — строгие, правдивые, без романтических иллюзий.

Борис Пастернак в историческом контексте: эпоха и влияние

Пастернак жил в одном из самых бурных веков русской истории. Он пережил революцию, Гражданскую войну, подъем и ужасы сталинской эпохи, страхи и тени 1930-х, Вторую мировую, послевоенную атмосферу контроля и хрущёвскую «оттепель». В этом огромном историческом давлении Пастернак выбрал редкую стратегию: он не уезжал, не вступал в борьбу, но и не подчинялся — он оставался верен внутренней правде.

Его поэзия становилась своего рода тихим нравственным сопротивлением. Он не писал «о политике», он писал о человеке, и именно это казалось подозрительным: литература должна была служить эпохе, а он служил правде.

«Живаго» стал точкой разрыва: книга вышла за рубежом, получила Нобелевскую премию. Пастернак принял её, но под жесточайшим давлением был вынужден отказаться. Это был один из тех случаев, когда личная судьба художника стала символом — и символом эпохи, и символом сопротивления.

Наследие Бориса Пастернака: цитаты, экранизации и актуальность

Сегодня Пастернака читают не как классика, чьи строки пылятся в библиотеке, а как современного автора, который умеет говорить о главном — о достоинстве, о внутренней свободе, о любви, о боли, о способности человека оставаться человеком. «Доктор Живаго» получил несколько экранизаций и мировое признание, но роман живёт прежде всего в читательском восприятии: он продолжает помогать людям понять себя в эпохе перемен.

Его поэзия вошла в культурный код: строки Пастернака звучат в школах, театрах, фильмах, но остаются удивительно личными. Один и тот же стих каждый читает по-своему, и это — признак живого искусства.

Наследие его огромно: стихи, роман, переписка, эссе, переводы. И всё это — единый художественный жест, направленный к человеку, который ищет смысл не в выигрышах, а в честности перед собой.

Интересные факты о Борисе Пастернаке

Он был не только выдающимся поэтом и прозаиком, но и одним из величайших переводчиков XX века. Его переводы Шекспира, Гёте, Рильке стали частью русской культурной традиции, настолько сильно он сумел соединить верность оригиналу с собственным музыкальным чувством слова.

Он часто писал письма в поддержку коллег, находившихся под угрозой или арестованных, — жест, требовавший большой личной смелости. Его переписка вообще представляет собой самостоятельный литературный пласт: точный, эмоциональный, иногда мучительный, но всегда безупречно честный.

В быту он был скромен, даже застенчив, жил без стремления к эффектам. Любил тишину, природу, длинные прогулки. Переделкино стало для него не просто местом, а пространством, где жизнь и поэзия могли существовать в одном дыхании.

Автор: Админ | Дата публикации: 16.11.2025

Детали

Произведения | 1

Викторины | 2