Рецензия на пьесу А. П. Чехова «Дядя Ваня»

Можно ли прожить жизнь и вдруг однажды осознать, что она прошла мимо? Этот вопрос становится сердцевиной пьесы Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня», в которой внешне почти ничего не происходит, а на самом деле разворачивается трагедия неудавшейся судьбы, сломанных надежд и мучительного осознания собственной беспомощности.

Можно ли прожить жизнь и вдруг однажды осознать, что она прошла мимо? Этот вопрос становится сердцевиной пьесы Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня», в которой внешне почти ничего не происходит, а на самом деле разворачивается трагедия неудавшейся судьбы, сломанных надежд и мучительного осознания собственной беспомощности.

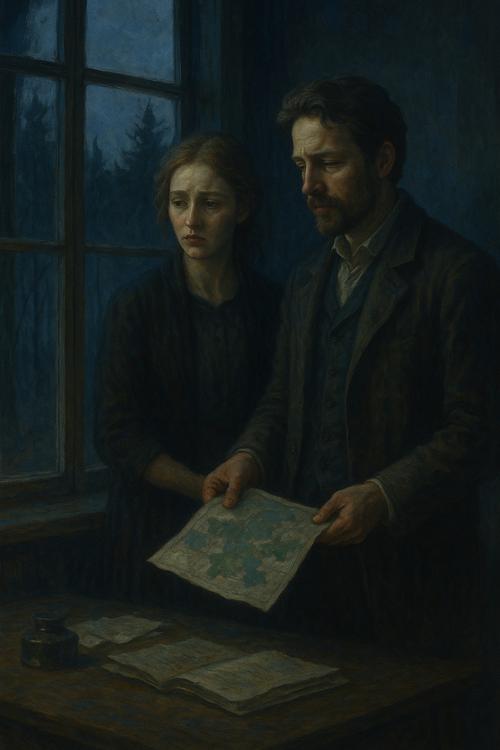

Чехов строит пьесу как «сцены из деревенской жизни» — без громких событий, без яркой кульминации в привычном смысле. Но именно в этой внешней будничности рождается подлинная драма. Перед нами усадьба, где живут профессор Серебряков, его молодая жена Елена Андреевна, дочь Соня, дядя Ваня, доктор Астров и другие персонажи. В их диалогах звучит всё: и недовольство жизнью, и тоска по несбывшемуся, и случайные вспышки страсти, которые в конечном счёте остаются без выхода. Чеховская ирония здесь тонка, почти неуловима: герои жалуются на скуку, но сами порождают её, топят свои надежды в бесконечных спорах и пустых жестах.

Главные темы пьесы — утрата времени, разрушенные иллюзии и вопрос о смысле труда. Чехов предельно честен: он не даёт утешения и не предлагает простых ответов. В образе Астрова звучит вера в будущее человечества и в силу созидательной работы — в его монологах о лесах чувствуется дыхание будущей экологии. В Войницком же воплощена горечь осознания: лучшие годы потрачены на служение чужому делу, а итог — пустота и бессилие. Сложное переплетение этих тем делает «Дядю Ваню» пьесой о вечном — о том, как человек ищет смысл в ограниченном времени собственной жизни.

Персонажи у Чехова — не символы, а живые люди со своими слабостями. Иван Петрович Войницкий («дядя Ваня») — трагикомический образ человека, утратившего веру в будущее. Его резкие вспышки гнева и отчаяния соседствуют с наивной, почти детской верой в возможность счастья. Соня — воплощение тихой стойкости, её вера в труд и будущую награду звучит как единственная светлая нота пьесы. Елена Андреевна олицетворяет красоту и одновременно бессилие: она очаровывает всех, но её присутствие лишь усиливает чужое несчастье. Доктор Астров — единственный, кто мыслит масштабно, но и он утопает в усталости и скепсисе. Даже второстепенные персонажи — няня Марина, Телегин («Вафля»), мать Войницкого — вплетены в общую ткань пьесы, подчеркивая её атмосферу: здесь все живут, но никто не живёт по-настоящему.

Социальный и философский контекст «Дяди Вани» огромен. Чехов вскрывает разрыв между трудами интеллигенции и реальными условиями жизни, между возвышенными идеями и убогой действительностью. Профессор Серебряков, проживший жизнь ради науки, оказывается никому не нужным; его научная деятельность обесценена, а личная жизнь — жалка. И напротив, труд Астрова, его забота о лесах и земле, звучат как призыв к осмысленной работе, к ответственности за будущее. Эта контрастность делает пьесу удивительно современной: перед нами не только история частных судеб, но и притча о судьбе России на рубеже веков, о выборе между созиданием и разложением.

Социальный и философский контекст «Дяди Вани» огромен. Чехов вскрывает разрыв между трудами интеллигенции и реальными условиями жизни, между возвышенными идеями и убогой действительностью. Профессор Серебряков, проживший жизнь ради науки, оказывается никому не нужным; его научная деятельность обесценена, а личная жизнь — жалка. И напротив, труд Астрова, его забота о лесах и земле, звучат как призыв к осмысленной работе, к ответственности за будущее. Эта контрастность делает пьесу удивительно современной: перед нами не только история частных судеб, но и притча о судьбе России на рубеже веков, о выборе между созиданием и разложением.

Особая сила пьесы — в её финале. «Мы отдохнём» — слова Сони становятся своеобразным эпилогом, горьким и одновременно утешительным. Чехов показывает, что надежда для героев отложена в вечность: счастье не здесь и не сейчас, а там, за пределами жизни. Но именно это смирение придаёт пьесе особую глубину. Она не о поражении, а о признании реальности: жить нужно несмотря ни на что, трудиться, даже если плодов не увидишь.

«Дядя Ваня» остаётся одним из самых востребованных произведений Чехова потому, что каждый зритель и читатель видит в нём собственные вопросы. Это пьеса не о конкретной эпохе, а о человеке, который чувствует, что жизнь проходит мимо, и всё же продолжает искать свет. Чехов обнажает противоречие между мечтой и действительностью, и в этой честности — его истинное величие.

Автор: Админ | Дата публикации: 08.10.2025